Elle fut ambitieuse et pleine de promesses la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ! Mais vingt ans après ? Qu’en pensent les principaux intéressés ? Nous avons interrogé, sur le champ particulier de la santé, plusieurs associations de France Assos Santé concernées par le sujet et également membres du Collectif Handicaps qui a justement entrepris de dresser un grand bilan autour de ces 20 années de combat épuisant et loin d’être épuisé.

Tristes chiffres

Les chiffres ne mentent pas, dit-on. Si l’on s’y fie, donc, le bilan des vingt ans de la du 11 février 2005 est tout sauf enthousiasmants. Tour d’horizon en 4 données qui en disent long sur la progression en termes d’égalité des droits, promise par la loi, en matière de santé et d’accès aux soins comme aux prestations sociales.

- En 2022, en France (hors Mayotte), 54 % des personnes handicapées âgées de 16 à 64 ans vivant à domicile déclarent un mauvais ou un très mauvais état de santé, selon une étude de la Drees, publiée en 2024.

- En 2020, 46 % des personnes concernées par l’accessibilité éprouvent des difficultés à accéder aux cabinets médicaux spécialistes, 39 % à ceux des médecins généralistes, d’après une enquête AFP Handicap France / IFOP.

- Les bénéficiaires du minimum vieillesse et de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) sont ceux dont l’état de santé est le plus dégradé, dixit la Drees, dans une publication de 2023 sur les minima sociaux et prestations sociales.

- Sur 1,2 million de bénéficiaires de l’AAH, en 2018, 87 % avaient une complémentaire santé, contre 96 % pour la population générale, mentionne une étude de l’IRDES parue en 2022. C’est autant de restes à charge supplémentaires pour des patients déjà précarisés.

Accessibilité : un criant manque d’efforts

Bâtiments, transports, équipements, outils de communication (langue des signes, FALC, CAA, adaptation des modes de prises de rdv, etc.), connaissances, etc. Le manque d’efforts à l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap les maintient toujours éloignées des soins. Karine Pouchain-Grépinet, Conseillère nationale Santé à l’association APF France handicap, rappelle que l’Enquête sur la prise en charge des patients handicapés en médecine générale libérale de 2002 relevait que les problèmes rencontrés par les généralistes dans la prise en charge des personnes handicapées étaient, pour 62,8 % d’entre eux, dus à un manque d’informations et pour 50,2 % à un manque de temps. L’association encourage d’ailleurs la mise en place, encore trop rare, de consultations spécifiques de type « handiconsult » souvent indispensables pour les personnes polyhandicapées ou celles présentant un handicap sévère. « Dans l’ensemble, les handicaps et troubles psychiques font tellement peur dans notre société que cela entraîne de nombreuses discriminations, dans le secteur de l’emploi, mais aussi dans celui de la santé. Rappelons que le handicap reste le premier motif de discrimination reçu par le Défenseur des droits, tout secteur confondu », ajoute la Conseillère. Outre les actions de plaidoyer d’APF France handicap auprès des ministères, des cabinets, des parlementaires pour s’assurer que tout nouveau projet ou proposition de loi, ou décret prenne bien en considération les personnes en situation de handicap, l’association continue de développer l’Annuaire de l’accessibilité des cabinets médicaux et paramédicaux, co-porté par le ministère de la Santé. « Il est nécessaire de le faire connaître afin que tous les professionnels de santé s’y inscrivent et renseignent les détails liés à l’accessibilité de leurs cabinets (bâti, mobilier, formation, langue des signes, etc.) », commente Karine Pouchain-Grépinet.

Dans l’ensemble, les associations concernées par le handicap déplorent les maintes échéances repoussées, les dérogations et le manque de sanction face à la mise en œuvre d’une accessibilité pour tous. Cécile Foujols-Gaussot, vice-présidente d’Alliance maladies rares, qui concerne 3 millions de patients en France, se fait l’écho du manque de soutien et de considération envers les malades et leurs proches. « Les enfants qui souffrent de maladies rares et leurs parents ont de tels défis à relever – dont une très forte errance diagnostique et des difficultés liées au fait que nombre de ces maladies ne font l’objet d’aucun travaux de recherche – que, bien souvent, on minimise pour eux l’importance d’aller à l’école. Or ne pas être scolarisé a un impact sur la vie sociale, professionnelle et, conséquemment, sur le bien-être et la santé. Les personnes malades sont souvent atteints de handicaps très lourds qui nécessitent des aménagements. C’est pourquoi il est indispensable de se donner les moyens d’appliquer avec détermination la loi de 2005. La société et les pouvoirs publics doivent se mobiliser pour une véritable équité des droits et des chances des personnes handicapées, de la naissance jusqu’au décès. Aucune étape de la vie ne doit être négligée », insiste Cécile Foujols-Gaussot.

La psychiatrie est plus que jamais en crise

« L’inscription du handicap psychique dans la loi de 2005 a été une avancée majeure pour les droits des personnes malades psychiques, notamment pour leur droit à compensation du handicap. En cette année du vingtième anniversaire de cette loi, le Premier ministre a confirmé que la santé mentale était la Grande cause nationale de 2025 . Il était temps dans la mesure où le Comité Consultatif national d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) vient de publier son avis 147 soulignant, selon ses termes, l’urgence de répondre à une crise de la psychiatrie d’une ampleur inédite », observe Roselyne Touroude, référente pour l’accès aux droits des personnes handicapées psychiques et des familles à l’ Union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM).

L’accès, la continuité et la qualité des soins – qu’il s’agisse de soins somatiques, psychologiques ou psychiatriques – pour les personnes handicapées psychiques sont dégradés du fait, entre autres, d’un manque accru de professionnels de santé, de services et de centres spécialisés. Par ailleurs ces personnes sont particulièrement stigmatisées et trop souvent écartées du système de santé. Roselyne Touroude souligne également la situation alarmante des enfants et adolescents : les temps d’attente pour une première consultation peuvent atteindre plusieurs mois. Cela s’inscrit dans un contexte de manque de prévention et de repérage précoce, de saturation de l’offre de soins et d’extrême hétérogénéité de la qualité des soins.

Prise en charge des troubles du neurodéveloppement : un manque de formation

Danièle Langloys, présidente d’Autisme France dresse, elle aussi, un tableau assez sombre en matière de prise en charge des troubles du neurodéveloppement, malgré la mise en œuvre de 3 plans autisme successifs depuis 2005. L’accès aux soins, notamment somatiques, est très compliqué pour les personnes autistes du fait d’une méconnaissance de ce trouble par les professionnels de santé. Ils ne savent toujours pas s’adapter à ces patients dont beaucoup ont des difficultés intellectuelles, de communication et de représentation corporelle. Il est, pour eux, indispensable de prévoir des séances d’habituation pour les soins complexes ou impressionnants pour les patients, tels que les examens d’imagerie, les soins dentaires, gynécologiques, etc. « Le sujet de la prévention est vraiment délaissé, notamment en ce qui concerne le dépistage du cancer qui est trop souvent diagnostiqué à un stade avancé chez les personnes handicapées, et particulièrement autistes. Par ailleurs, les personnes autistes se voient prescrire de nombreux neuroleptiques, dont on n’évalue pas les effets. La prévention dans l’usage des neuroleptiques notamment ne fait l’objet d’aucune réflexion. Il n’est pas rare que des personnes autistes ne dépassent pas l’âge de 45 ans, à cause du syndrome malin du neuroleptique », déplore la présidente d’Autisme France. Dans l’ensemble, les personnes autistes avec des troubles sévères ont une espérance de vie réduite de 15 années.

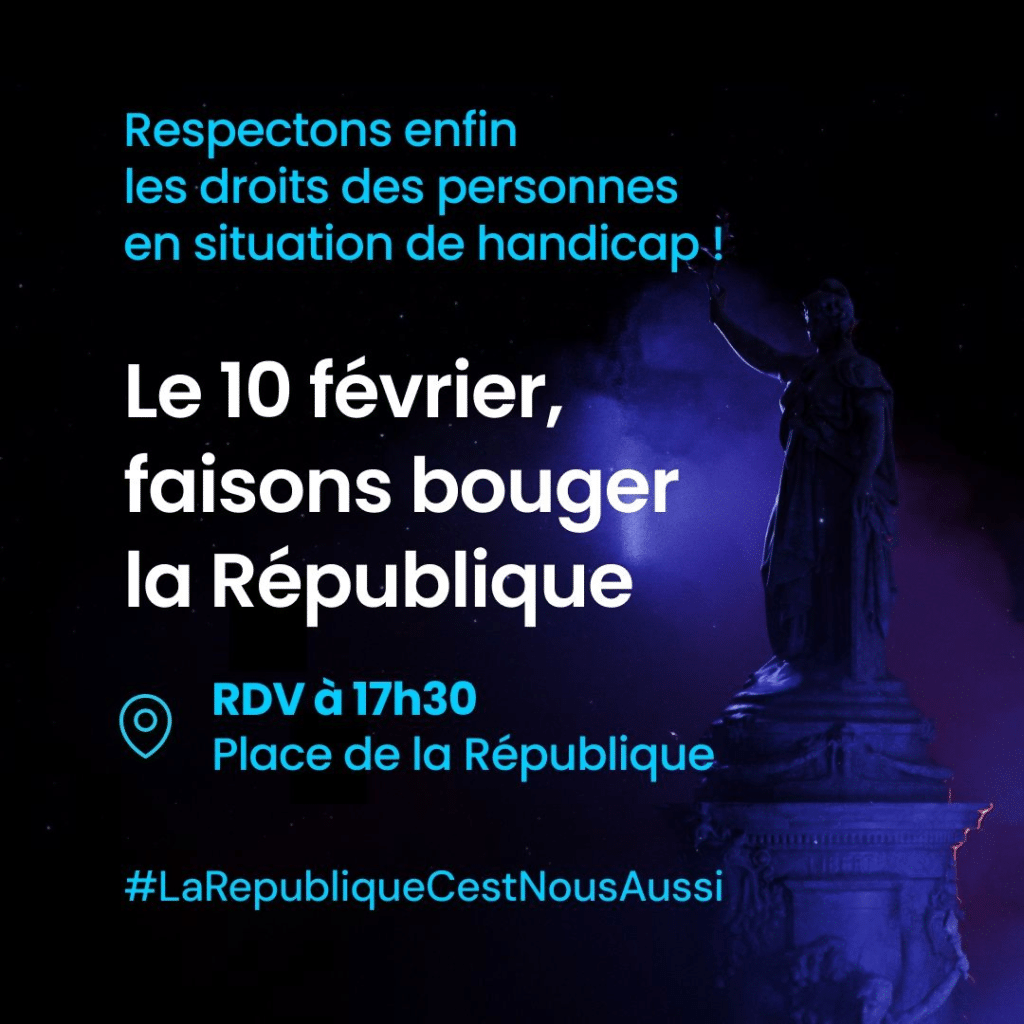

En conclusion, les espérances soulevées par la loi de 2005 sont loin d’être comblées, et pour certaines d’entre elles restées lettre morte. « Vingt ans après, force est de constater que les droits créés par cette loi restent pour beaucoup d’entre eux ineffectifs », note Arnaud de Broca, le président du Collectif Handicaps. Plus que jamais, la mobilisation s’impose. C’est le sens de l’appel lancé par le collectif et APF France Handicap à se rassembler place de la République, à Paris, à partir de 17h30 ce lundi 10 février et en ligne via le site dédié et les réseaux sociaux, pour participer, même à distance. « Faisons bouger la République », proclame leur slogan, pour dire « STOP aux discriminations envers les personnes handicapées ! ».

Laisser un commentaire public